L’esclusione Da Trieste a Trastevere. Su una biografia di Franco Basaglia.

- Details

- Parent Category: Osservazioni

- Category: Riflessioni

- Published on Tuesday, 19 March 2013 09:31

- Hits: 8751

di Antonello D’Elia

(per Lo straniero – Ottobre 2012)

Da qualche mese in una piazza di Trastevere sono comparse le cancellate. Alte, grigie e acuminate circondano un parco giochi che fino a qualche tempo fa era abbandonato per l'incuria delle amministrazioni e la colpevole approssimazione con cui era stato realizzato solo pochi anni prima. Il nuovo recinto metallico ora separa dal resto della piazza lo spazio in cui giocano i bambini sotto gli occhi di mamme, papà, nonni e baby sitter e delimita inequivocabilmente un dentro e un fuori. A decidere su questo piccolo intervento di 'arredo' urbano è stato un comitato di cittadini, creatosi intorno alla locale sezione del più importante partito d'opposizione del passato governo che, dopo mesi di riunioni e consultazioni, ha identificato questa soluzione al problema della sosta dei barboni che da tempo abitano la piazza. Al lato di uno degli accessi è stata affissa una seriosa targa in ottone su cui una scritta compassionevole dedica questo parco al piccolo Claudio, un bambino che ha terminato la sua breve esistenza volando giù in acqua dal parapetto di un vicino ponte sul Tevere, scagliatovi dal giovane padre che in quel gesto assurdo ha portato a compimento la vita del figlio, quella sua e una storia turbolenta e irrisolta di figlio della periferia romana.

Da qualche mese in una piazza di Trastevere sono comparse le cancellate. Alte, grigie e acuminate circondano un parco giochi che fino a qualche tempo fa era abbandonato per l'incuria delle amministrazioni e la colpevole approssimazione con cui era stato realizzato solo pochi anni prima. Il nuovo recinto metallico ora separa dal resto della piazza lo spazio in cui giocano i bambini sotto gli occhi di mamme, papà, nonni e baby sitter e delimita inequivocabilmente un dentro e un fuori. A decidere su questo piccolo intervento di 'arredo' urbano è stato un comitato di cittadini, creatosi intorno alla locale sezione del più importante partito d'opposizione del passato governo che, dopo mesi di riunioni e consultazioni, ha identificato questa soluzione al problema della sosta dei barboni che da tempo abitano la piazza. Al lato di uno degli accessi è stata affissa una seriosa targa in ottone su cui una scritta compassionevole dedica questo parco al piccolo Claudio, un bambino che ha terminato la sua breve esistenza volando giù in acqua dal parapetto di un vicino ponte sul Tevere, scagliatovi dal giovane padre che in quel gesto assurdo ha portato a compimento la vita del figlio, quella sua e una storia turbolenta e irrisolta di figlio della periferia romana.

Questi fatti, in apparenza tra loro disparati, inducono qualche riflessione su alcuni rilevanti mutamenti avvenuti nel nostro paese nell'ultimo trentennio riguardo alla sensibilità collettiva nei confronti della diversità, della paura e ai modi con cui viene proposta e accettata l'esclusione. E' infatti probabile che qualche anno addietro una comunità di cittadini partecipi della politica non avrebbe affrontato con uguale indifferenza la creazione di barriere e separazioni e si sarebbe stupita di sé nel proporre e realizzare una recinzione per i propri figli accettando di chiudersi con loro in una gabbia metallica la cui consistenza non è solo materiale. E neppure, forse, avrebbe spudoratamente assecondato la pietà suscitata da un recente e triste fatto di cronaca per muovere facili consensi emotivi. Le piccole vicende che ho citato paiono allora lo specchio di un'epoca distratta e superficiale, in cui il pensiero, già in precedenza aggirato dalle semplificazioni ideologiche, ha finito per cedere a un rassegnato disincanto.

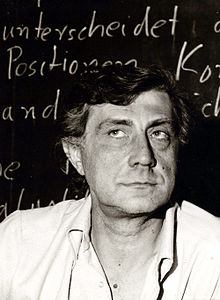

Eppure i temi che ruotano intorno alla dinamica inclusione/esclusione, in una non lontana stagione, avevano conquistato senso e concretezza e proposto una rappresentazione di società possibile, luogo non solo del danno ma anche della riparazione, del diritto di tutti a non rimanerne al margine: scena della scambio e delle relazioni tra soggetti. Antidoto all'oblio è la storia, quella degli eventi e delle idee, delle mentalità e delle scelte politiche. Ma anche delle persone che con le loro azioni hanno contribuito a farla. A Franco Basaglia, che ne fu senza dubbio un protagonista, Oreste Pivetta ha dedicato un bel libro, Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia (Dalai editore, Roma, € 17).

Diciamo subito che questa biografia ha diversi meriti. Il primo è quello di scardinare il ricordo di Basaglia, a trentadue anni dalla sua morte prematura, dall'identificazione con la legge che a lui viene attribuita, ricostruendone le vicende pubbliche ma tracciando anche il ritratto di un'epoca, delle idee, del clima culturale e degli eventi che portarono a una revisione radicale del rapporto tra Stato e Follia. Ma non solo: il lavoro di Pivetta porta lo sguardo fuori dall'ambito psichiatrico e rappresenta il faticoso cammino che, attraverso la lotta ai manicomi, luoghi per antonomasia dell'esclusione, vide esprimere la tensione verso un'idea di società più giusta, solidale, rispettosa della fragilità umana e della diversità. Un tema inattuale, che proprio per questo ci riguarda.

Franco Basaglia è stato un intellettuale anomalo nel panorama italiano per aver coniugato l'impegno teorico con la concretezza del medico psichiatra, l'analisi di una disciplina, di cui ha attaccato le pretese scientifiche e svelato le contraddizioni e l'intervento, lo smontaggio dei dispositivi materiali della prevaricazione e del controllo che da quella derivavano. La sua fu anche azione politica dunque, di una politica del 'ben fare', anche se dell' 'altra' conosceva i necessari compromessi e pativa le ragioni legate al potere, riuscendo a posare sempre lo sguardo, sartrianamente, sul progetto, sul futuro.

La psichiatria che Basaglia incontra nei primi anni sessanta, come ben emerge nella biografia di Pivetta, è quella dell'internamento dei poveri, della violenza e dell'emarginazione di una fascia di popolazione i cui connotati di classe erano evidenti: per loro l'ospedale psichiatrico, per gli altri la clinica. E la realtà di quei luoghi, solo formalmente sanitari, era la rinuncia alla cura, un sistema organizzato e funzionale all'esercizio di un potere di custodia sulle persone in cui la soggettività del malato era annullata e schiacciata da un apparato repressivo che partiva dalla reclusione, passava per le varie forme di contenzione violenta e di negazione dell'autonomia individuale e si avvaleva della diagnosi come etichetta espulsiva. La disciplina che aveva appreso all'università era divisa, tra posizioni organiciste, fiduciose nella matrice neurologica delle malattie che studiava e classificava, timide aperture al sapere psicoanalitico e colte analisi di impostazione fenomenologica, intrise di ottima filosofia; ma risultava compatta nella sua fondamentale impotenza al trattamento che esitava in un sostanziale nichilismo terapeutico, nella pretesa di non riconoscere la sostanziale casualità degli esiti dei suoi atti barcamenandosi in pratiche aperte ai più vieti esercizi di prevaricazione. Non dovunque, non con la stessa indifferenza per i malati, ma sempre con l'identica incapacità ad identificare nel manicomio il luogo che impediva costitutivamente qualsiasi cura. Per svelare di quella psichiatria i meccanismi sociali repressivi, ben lontani dalla sua ambizione a costituirsi a scienza e finanche a disciplina medica, furono necessari lo sdegno per quanto avveniva nelle anguste mura dell'ospedale psichiatrico e idee che provenivano da altri luoghi del sapere: è il senso della "messa tra parentesi della malattia mentale", operazione filosoficamente fondata e non certo ingenua o selvaggia negazione della sua esistenza, come una critica ideologica e intrisa di pregiudizio ha voluto in seguito vedere. La tesi, e l' azione che ne seguì, era che non si può parlare di cura senza prima restituire alle persone, insieme alla dignità, il tempo, non quello circolare e ripetitivo del contenitore che li segrega ma quello della loro vita, del loro mondo affettivo e delle relazioni familiari e sociali che ne avevano fatto dei malati. Franco Basaglia ha avuto il merito, insieme a una vasta schiera di psichiatri ed intellettuali, ma anche di infermieri e lavoratori della psichiatria asilare che ne hanno condiviso il pensiero e le pratiche, di trasferire nella prassi quanto altrove veniva elaborato in teoria, di aprire le porte del manicomio: ai ricoverati, al personale con loro segregato, ma anche a correnti di pensiero contemporanee (dalla fenomenologia, all’esistenzialismo, dalla sociologia alla critica marxista) che divennero strumenti per conoscere e modificare la realtà, quasi a risolvere l'antico dilemma della sinistra del rapporto tra teoria e prassi. Il movimento di psichiatria critica antiisitituzionale (una dizione più corretta rispetto a quella di antipsichiatria) fu la via italiana alla deistituzionalizzazione avvenuta in quegli anni in tutto il mondo occidentale, una combinazione originale di istanze etiche ed umanistiche, ragioni terapeutiche, convenienze economiche e analisi politica dei meccanismi sociali dell’esclusione. La dura realtà manicomiale si scopre modificabile, prodotto della storia e non della natura cioè della malattia: la sua trasformazione passa per il rifiuto dell'abbandono, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali che la sostengono, lo smontaggio sistematico delle pratiche che hanno interrotto la soggettività dei ricoverati sospendendo il tempo e vincolando lo spazio della loro esistenza. Avvenne così che caddero le cancellate che separavano gli edifici femminili da quelli maschili del piccolo manicomio di Gorizia e, dopo quelli, le mura che isolavano l'ospedale dalla città. Le azioni che accompagnarono questo percorso sono destinate a rimanere vive nel tempo per la loro carica comunicativa, così come avvenne per la sfilata del cavallo Marco, che nel febbraio del '73 uscì dall'Ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste. Non da solo, perché era di cartapesta, ma con l’aiuto di tutti i pazienti, gli psichiatri, gli infermieri, gli artisti che avevano aiutato a fabbricarlo in un laboratorio di sogni ed idee durato mesi. Era così alto il cavallo blu che per uscire dall’ospedale fu necessario abbatterne la porta, atto concreto di una evidente simbolicità a cui lo stesso Basaglia, che quel luogo dirigeva, diede il via. E una volta uscito sfilò per le vie della città accompagnato da un corteo numerosissimo a cui si unì anche la popolazione che del manicomio conosceva solo le mura, ma dall’altra parte. Con Marco Cavallo, che nella pancia porta i desideri e i pensieri più profondi e ingenui dei ricoverati che l’avevano ideato e realizzato racchiusi in poetici biglietti, prende consistenza concreta un’idea, si mostra che la follia se segregata è solo muta sofferenza ma una volta liberata interroga, pone problemi, apre senso e significato da cui tutti possono attingere. Il volto non più escluso della follia diventa possibilità di mutamento, attacca alle fondamenta le sicurezze della ragione, non solo nella produzione culturale ma nella vita di tutti i giorni, per le strade della città.

Sono i due fronti dell'azione di Franco Basaglia, la psichiatria e la società. La sua analisi si estende dalla psichiatria alla medicina andando a toccare il nesso tra salute, malattia e contesto, tra individuo e famiglia, tra meccanismi capitalistici di produzione, lavoro e conseguenze di essi per i soggetti, per i loro corpi, per le loro vite. Ma la forza di quel progetto era anche nella fiducia di poter modificare profondamente l'atteggiamento culturale nei confronti della diversità, di rimaneggiare una mentalità diffusa produttrice di sofferenza ed ingiustizia. L'utopia, fatta pratica e più tardi legge, che la libertà sia terapeutica quanto la sua negazione premessa di patologia. Ed è qui che fu lo scandalo: non tanto e non solo aver chiuso i manicomi ma aver riportato al loro esterno, nella vita della famiglia, della scuola, del posto di lavoro i problemi che creano tensioni ed emarginazione dei più deboli.

Fu una sfida che non trovò solo l'opposizione dei settori più conservatori della psichiatria, della società e della politica, ma anche di esponenti del PCI, come avvenne nel corso della sua permanenza a Parma, o da parte dell'autonomia quando, nel 1977 nel corso di una manifestazione a Trieste, Basaglia fu aggredito in nome di un rifiuto (spontaneistico, diremmo ora) di qualsiasi irrigidimento e di ogni manifestazione del potere. Vicende di conflitti, incomprensioni, diffidenze, ma anche di sostegno da parte di amministratori avveduti, in un'epoca della recente storia nazionale in cui la cultura, le pratiche che ne derivavano e le alleanze che si determinavano erano strumenti dell'azione politica e non solo pretesti per modeste strategie di conquista o di mantenimento del potere, senza alcuna apertura al futuro. La storia narrata da Pivetta riesce, in effetti, a raccontare a chi psichiatra non è il significato dell'aver trasformato il problema della diversità e dell'esclusione dei malati psichiatrici in un tema collettivo, una sfida agli aspetti più arretrati della società italiana, l'occasione per confrontarsi in modo non ipocrita con l'oppressione e l'autoritarismo.

Secondo un’abusata citazione brechtiana un paese senza eroi sarebbe un paese beato. Se non di eroi tuttavia, di maestri c'é sempre bisogno, del loro insegnamento, della loro capacità di condensare idee e di testimoniarle con la loro azione. Pivetta sottrae Basaglia al rischio di una seppur laica beatificazione e narra, appunto, di un maestro e di una fase della storia che di personaggi di rilievo non fu avara. Di alcuni di essi conobbe le opere (Gramsci, Fanon), con altri intrattenne rapporti personali (Sartre, per cui Basaglia nutriva una ammirazione profonda), con altri ancora gli incontri furono casuali o mancati (don Milani, Danilo Dolci, Pasolini): tutti erano parte di quel humus culturale di critica alla società borghese che contribuì a riscrivere i rapporti tra classi e tra generi, tra detentori e vittime dell'autorità.

La storia procedette poi veloce. Nel maggio del 1978, a pochi giorni dalla morte di Moro, fu approvata la legge che chiude i manicomi, riconosce la pienezza di diritti al cittadino sofferente di disturbi psichiatrici e restituisce la psichiatria alla cura e la cura ai contesti di appartenenza. Qualche mese dopo, quella legge divenne parte di una più vasta riforma della sanità che sancisce il legame tra il territorio, la comunità e la tutela della salute. Dopo soli due anni, Franco Basaglia muore a cinquantasei anni per un tumore cerebrale.

Raggiunto l'obbiettivo, dichiarata la chiusura dei manicomi, partì una lunga fase in cui il paese reagì seguendo antiche incertezze: nascita dei nuovi servizi sostitutivi dell'ospedale in molte regioni, rimandi e ritardi in altre, diffusi compromessi con la sanità privata, impegno di molti e passiva indifferenza da parte di altrettanti. E' stato necessario un decreto legislativo del 1998 per chiudere definitivamente quelli che una legge aveva dichiarato finiti venti anni prima. Un buon esempio di tante altre vicende che hanno segnato la progressiva disattenzione per il sociale nel nostro paese: le conseguenze complesse e a lungo termine di quelle posizioni e contrapposizioni e di un consolidato commercio con l'incoerenza e l'opportunismo, hanno continuato a lavorare senza tregua, fornendo un robusto contributo alla svalutazione del pensiero emancipativo e della cultura del 'ben fare' che tutt'oggi scontiamo e di cui la sinistra non pare, purtroppo, nutrire nostalgia.

Sono passati poco più di tre decenni, ed è lecito a questo punto chiedersi cosa sia avvenuto di quelle vicende e quale sia stato il lascito di Franco Basaglia.

Pur senza voler sottoporre il lettore a un aggiornamento sullo stato della psichiatria in Italia, va ricordato il valore scientifico e l'unicità di un modello che, per quanto imperfetto, è l'unico ad aver intaccato il nesso tra manicomio e cura in psichiatria ed aver rotto per legge il meccanismo sociale di confinamento dei pazienti.

Non tutto è andato come si sarebbe voluto. E non solo perché sono ancora presenti nel territorio nazionale gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, combinazione micidiale di reclusione carceraria e manicomiale, ma anche perché le riforme non richiedono solo leggi ma anche uomini che le sorreggono. I mutamenti culturali e sociali, la deriva della politica e le ristrettezze economiche non hanno tuttavia stravolto gli esiti di un processo che, anche se non compiuto, ha modificato radicalmente le pratiche della psichiatria e le aspettative di cura dei cittadini introducendo una tendenziale equità di trattamento che ha intaccato i connotati di classe e di controllo sociale che caratterizzavano il manicomio. Il quale, va pur detto, è fisicamente sopravvissuto in molte cliniche convenzionate (vale a dire pagate dalla sanità pubblica per integrare i pochi posti letto ospedalieri) che lo ricordano, se non nelle pratiche segregative e violente, nell'essere luoghi senza reale capacità di cura, contenitori di pazienti in attesa di non sempre possibili remissioni e di ulteriori ricoveri.

Né si può tacere il fatto che le famiglie sono state, sono e si sentano spesso trascurate e abbandonate nell'accudimento e nel confronto con i congiunti malati da personale non sempre accorto, sensibilizzato, dotato di adeguati strumenti. E neppure che i servizi riformati, centri di ascolto, di trattamento e di costruzione di rapporti sono diventati nel tempo sempre più carenti e impoveriti delle uniche due risorse di cui una buona psichiatria ha bisogno: operatori sufficienti a costruire e mantenere relazioni d'aiuto e tempo da condividere con i malati e i loro familiari.

Malgrado tutto ciò alimenti la delusione di chi confidava in esiti più consolidati del processo riformatore, la recriminazione di chi accusa di colpevole inadempienza le amministrazioni sanitarie, nazionali e regionali, e le mai sopite nostalgie per un ritorno a soluzioni reclusive, la consapevolezza che la stagione delle istituzioni totali, contenitori a perdere di diversità (non solo la follia ma anche l'handicap o la stessa vecchiaia) sia definitivamente passata è oramai una acquisizione che la società ha fatto sua. Sono cambiati i pazienti, il cui percorso esistenziale non è più passato per l'abbandono regressivo del manicomio; la psichiatria non interviene più solo sull'emergenza sintomatica ma fornisce cura e supporto anche fuori dalle crisi; sono cambiate le richieste formulate alla sanità pubblica a cui si rivolgono oggi persone di ogni età e con diversi livelli di disagio e sofferenza al di fuori di una connotazione di classe e senza il timore di essere stigmatizzate in quanto matti. L'essenza di quella rivoluzione raggiunta per via legislativa è stata complessivamente raggiunta.

E del sociale cosa ne è stato? Il "territorio", in buona parte idealizzato, è poi diventato il luogo delle relazioni solidali delle persone tra loro e dei soggetti con le istituzioni? La riforma psichiatrica ha effettivamente riformato le coscienze? E' passato nel tempo il falso storico che la lotta all'esclusione dei sofferenti fosse terminata, che sparitone il contenitore, si fossero dissolti anche i processi che la generano; ci siamo illusi che le sue frontiere fossero definitivamente spostate su altre categorie della società da includere nella conquista dei pieni diritti (i migranti in primo luogo) mentre si lasciavano alle spalle popolazioni ormai 'incluse', ammesse a pieno titolo alla piena cittadinanza: i pazienti psichiatrici e con essi i portatori di handicap, gli anziani, i disabili. Consolatoriamente, ci si è ritenuti soddisfatti della scomparsa della vergogna visibile della reclusione e dell'abbandono; nel frattempo una psichiatria riabilitata si occupava dei suoi rapporti con la medicina, reindossava il camice e riacquistava una piena identità sanitaria dimensionando altrimenti, fino a rinnegarla, quella sociale. Si è così riproposta una separazione tra una disciplina medica e una psichiatria caritatevole, pietosa nei confronti dei suoi 'poveri assistiti': deformazione, drammatica e squalificante, di quel ribaltamento della sensibilità e dei poteri che ne avevano fatto una pratica emancipativa avanzata.

Se Basaglia aveva mostrato come la logica dell'oppressione tenda a riprodursi e denunciato, fin dai tempi di Gorizia (e fa bene Pivetta a ricordarcelo), come la pratica dell'ideologia psichiatrica può produrre altra ideologia, una nuova gestione 'buona' dell'istituzione, un nuovo modello e nuove tecniche terapeutiche, quel che non gli è sopravvissuta è la sua insoddisfazione vitale per i risultati raggiunti. E con essa la consapevolezza che la riproduzione del potere psichiatrico va costantemente sorvegliata e identificata, non nella logica paranoica di un potere impersonale che tutto vede e il cui scopo è perpetuarsi nella sua azione di controllo sociale, ma nella lucida consapevolezza che i meccanismi dell'oppressione sono in un certo senso 'fisiologici' ma non ineluttabili e che essi vanno svelati e contrastati con regolarità ed efficacia esercitando un pensiero critico che si fa prassi di continuo. Profezia o lucidità di analisi la sua? Egli aveva ben chiaro che l'utopia non ha un suo compimento: la fine dell'assistenzialismo manicomiale e il decentramento territoriale delle cure psichiatriche, pur rinnovando la condizione precedente, implicano sempre il pericolo di riproporre una forma di controllo assistenziale e l'istituzione, una volta negata, non può che continuare ad esserlo pena il fallimento dell'operazione pratica e culturale che muove al suo attacco. Certo, tutto pareva più facile quando il rapporto tra inclusi ed esclusi era più visibile e netto e il confine tra normalità e patologia protetto da alte mura; ora che esso è sfumato, che i rapporti di potere passano per vie più incerte, tracciano limiti più impalpabili, si è delineata una nuova sfida, che nessuno pare aver ancora raccolto.

Tra una difesa dell'esistente e i sempre vivi tentativi controriformistici (il cui esempio più recente è la proposta Ciccioli, che solo un precipitoso crollo della schiacciante maggioranza che ha governato il paese fino allo scorso anno ha, per ora, messo in attesa) si colloca un'altra utopia, una rinnovata tensione verso quella che potremmo anche chiamare 'deistituzionalizzazione psichica', una ulteriore apertura che contrasti non più le barriere fisiche ma quelle che la burocrazia e l’indifferenza oppongono all’autonomia fisica e psicologica. I servizi territoriali di salute mentale dei nostri giorni si trovano a fronteggiare utenze differenti e diverse modalità di espressione del disagio e della sofferenza, avvalendosi di strumentari tecnici ed organizzativi in buona parte carenti e poco coerenti con quelle modificazioni. Si sono create nuove istituzioni in grado di produrre nuove forme di istituzionalizzazione che ricorrono alla sottomissione assistenziale per tollerare il confronto con l’imprevisto e soffocarne la carica vitale: a distanza di 33 anni dalla promulgazione della legge siamo costretti ad aprire gli occhi sul fatto che abbattere le mura dei manicomi e scuotere le coscienze alla lunga non è stato sufficiente, che i muri dei servizi psichiatrici e gli operatori della psiche che vi lavorano possono riproporre altre reclusioni, meno violente ma altrettanto capaci di perpetuare dipendenza e cronicità se non si è in grado di contrastare l’assenza di spazi di relazione e di riconoscimento dell’altro da sé.Ci si è dimenticati, dunque, che il percorso dell'esclusione non sia arrivato al suo capolinea per i malati anzi, altri ne ha reclutati per strada di cui, peraltro, non sa che fare (pensiamo alle dipendenze di varia natura, alle tristezze esistenziali che fanno trasparire stati intollerabili di vuoto interiore, al disagio di giovani che non hanno imparato a reggere il contatto con le proprie emozioni e le fuggono nei comportamenti e negli stili di vita).

Torniamo a questo punto nella piazza di Trastevere da dove eravamo partiti. Le inferriate del parco giochi romano, sembrano avere una qualche parentela con le cancellate del manicomio di Gorizia abbattute da Basaglia. Come quelle, sono una soluzione 'tecnica' a una separazione tra chi si sente minacciato e chi, nell'immaginario, rappresenta fonte di minaccia, tra chi si ritiene dentro e chi deve essere tenuto fuori. E non pare incidentale il fatto che le parti siano invertite in un paradosso rivelatore: laddove la ragione espelleva istituzionalmente la follia segregandola, in questo scorcio romano di inizio secolo, ci si difende chiudendosi, delimitando una frontiera dentro la quale, virtualmente, imprigionarsi. Nemmeno è casuale che a proporre questa soluzione ed esibirla orgogliosamente, non siano le istituzioni, non i dispositivi del potere che si avvalgono di leggi, saperi, tecniche e specialisti ma i cittadini, per di più militanti di un partito che si colloca nell'area della sinistra (anche questa un pò rarefatta del resto) che hanno introiettato, fatto proprio e adottato come pensiero il meccanismo dell'esclusione e dell’espulsione. Viviamo una società complessa e complicata, in cui le semplificazioni ideologiche hanno rivelato tutta la loro inadeguatezza, disaffezionati rispetto ad un sociale che somiglia sempre più a un campo di battaglia che a quella dimensione di continuità storica e culturale di una comunità che aveva animato un recente passato. Ritornano allora le chiusure, a proteggere un malinconico individualismo che cerca di rimediare alla delusione per un mondo collassato su se stesso rifuggendo la fatica e l’incertezza del pensiero, che non offre rassicurazioni consolatorie.

I barboni della piazza, rappresentanti di una marginalità sociale in vertiginoso aumento sulla scena metropolitana, sono diversi due volte, anzi tre: vivono in strada e non producono, sono stranieri e bevono. La separazione diventa allora soluzione sbrigativa alla presenza e non interroga invece sull'abbandono dei luoghi quale premessa alla degenerazione del loro uso, come la lezione manicomiale ha inequivocabilmente mostrato. Nè evidenzia come l'assenza di relazione in una collettività sia premessa del pregiudizio. Il corteo di matti e operatori nelle strade di Gorizia e di Trieste diventa allora immagine nostalgica di un'epoca in cui lo scambio sociale tra chi occupa posizioni lontane nella comunità era non solo possibile ma premessa di crescita e conoscenza. E la dedica pietistica dello spazio giochi cittadino a una vittima ignara dell'abbandono e dell'impotenza che finiscono per affidare le persone al loro destino, come avvenuto al padre di Claudio, rende ancor più amara e desolante la soluzione espulsiva, dal momento che quel giovane uomo era uno dei tanti individui sofferenti esclusi, non riconosciuti e non intercettati da servizi stancamente arroccati nella loro dimensione neoistituzionale.